© Shutterstock

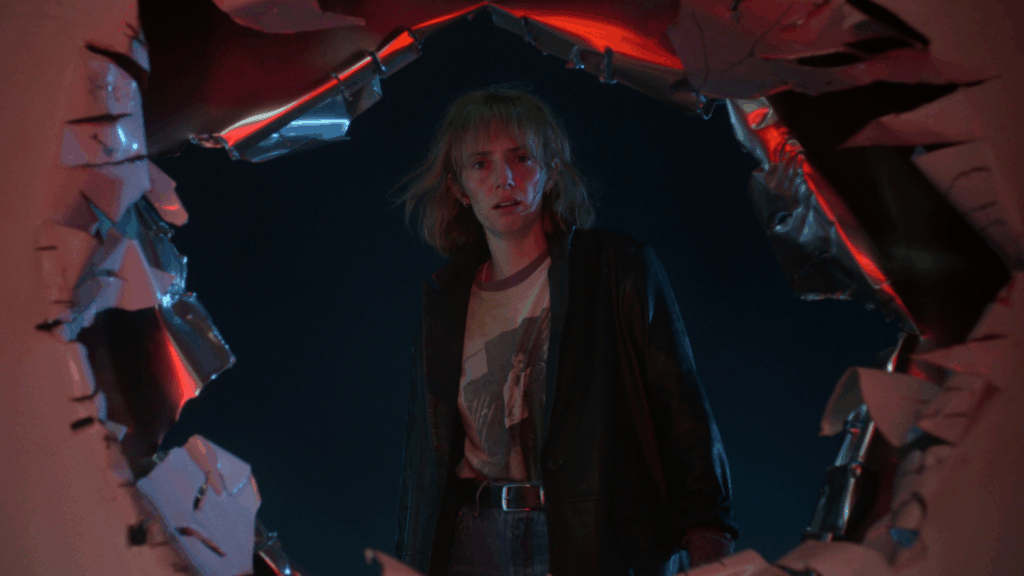

Im globalen Norden nimmt die Einsamkeit zu. Was auf den ersten Blick wie ein intimes Thema erscheint, führt zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Wandel. Parallel dazu entsteht ein KI-Universum, Chatbots assistieren und unterhalten. Wie viel wollen wir zulassen?

Es gebe Tage, an denen koste ihr der Start besonders viel Kraft. Wenn die Software-Entwicklerin morgens den Laptop aufklappt und sieht, wie einer langen Liste an To-dos nicht ein einziges Meeting gegenübersteht, möchte sie ihn manchmal am liebsten wieder schließen. „Ich liebe meine Wohnung – und bin eigentlich gerne Single und unabhängig“, sagt die 34-Jährige. Anfangs fand sie es gut, als das Unternehmen, für das sie arbeitet, beschloss, in ein kleines Büro umzuziehen, weil angeblich die meisten ohnehin remote arbeiten wollten. Sie genoss es, parallel zum Arbeitstag Gemüse zu fermentieren oder bei Online-Meetings in der Jogginghose zu sitzen. Das kannte sie schon von der Pandemie. Aber nun war es kein Ausnahmezustand mehr.

Einsamkeit im Verborgenen

Je mehr Monate vergingen, desto mehr vermisste sie den Austausch und das Lachen mit den Kolleg:innen. „Richtig schlimm wurde es, als ich mir das Bein gebrochen hatte und ich mich nicht selbst versorgen und auch abends kaum unter Menschen sein konnte“, beschreibt sie. „Da hatte ich manchmal richtig schwarze Gedanken.“ Erzählungen wie die der 34-Jährigen werden sukzessive mehr – und werfen die Frage auf: Wie privat ist eigentlich Einsamkeit?

„Das ist unsere Gesellschaft – wir leiden auch unter unserer Privatheit“, erklärt Anna Durnová, Professorin für politische Soziologie an der Universität Wien. „Einsamkeit hat politische und soziale Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.“ Wir kennen extreme Einzelfälle aus den Nachrichten, aber im Verborgenen gärt ein vielschichtiges Problem. „Ich habe mich gefragt: Ist es nicht so, dass das, was der Suizid für das Ende des 19. Jahrhunderts war, im 21. Jahrhundert die Einsamkeit ist?“, fragt die Soziologin und erklärt: „Einsamkeit ist ein intimes, stigmatisiertes Gefühl, ein Tabugefühl, ein Bereich, wo wir als Soziolog:innen eigentlich nicht hinkommen. Aber gleichzeitig kann dieses Gefühl gesellschaftlich gesteuert und von der Gesellschaft gelindert werden. Nicht zuletzt kratzen die steigenden Zahlen an Einsamkeit an den Kernprinzipien der Gesellschaft. Es bedeutet, dass sich das soziale Miteinander, das Fundament des Zusammenlebens verändert.“

Im Wandel sind die Vorstellung von Familie und Beruf, für den man nicht mehr zwingend an einem gemeinsamen Ort zusammentreffen muss, im globalen Norden steigt die Zahl der Einzelhaushalte. „Wir müssen uns neue gesellschaftliche Instrumente überlegen, wenn die Menschen Hilfe brauchen“, sagt Anna Durnová, die sich dem Thema nun im Rahmen eines bemerkenswert großen Forschungsprojekts widmet.

Für ihre Studie „LONERS“ erhält sie den sogenannten Advanced Grant des Europäischen Forschungsrats (European Research Council), eine der mit 2,5 Millionen Euro höchstdotierten Forschungsförderungen. „Das ermöglicht mir eine groß angelegte qualitative Forschung, der Ausgangspunkt ist: Einsamkeit als gesellschaftliches Problem“, beschreibt Anna Durnová. Menschen können immer wieder mal einsam sein, sie können aber auch chronisch oder radikal einsam werden. Dort lauert mitunter eine Bedrohung – und einer der Gründe, weshalb das Thema für die politische Soziologie so relevant sei, „denn radikal isolierte Menschen handeln oft asozial und können sich selbst und die Gesellschaft gefährden.“

Hohe Individualisierung

„Einsamkeit ist eine Diskrepanz zwischen dem sozialen Umfeld, das ich haben möchte und das ich tatsächlich habe“, sagt Anna Durnová. Eine Person, die allein lebt, muss nicht einsam sein – und Menschen, die scheinbar eingebettet in einer Gemeinschaft leben, können dennoch einsam sein. Wie erkennt man, dass individuelle Stimmen sich nicht gehört fühlen? Wie kann Unterstützung angeboten werden, ohne bevormundend zu sein?

„Wir leben in Zeiten hoher Individualisierung. Wir entscheiden, ob uns geholfen werden soll oder nicht. – Wenn wir aber heute über Einsamkeit und Isolation sprechen, ist der Begriff Privatsphäre neu zu beleuchten“, erklärt die Soziologin. Das sei heikel, weil es so etwas wie einen gesellschaftlichen Vertrag gibt, die Privatsphäre zu respektieren, „aber wenn etwas passiert, fragen wir uns immer alle: Wieso hat das niemand gewusst? Dann hören wir Sätze wie: ,Er hat doch immer nett gegrüßt.‘“ Die „Regulierung von Einsamkeit“ als Ziel mag zwar einschüchternd klingen, doch gehe es im Kern vor allem darum, den Menschen Tools nahezubringen, um Einsamkeit benennen, um die Unterstützung in Anspruch nehmen bzw. die Strategie entwickeln zu können, die zu einem passt. „Die Regulierung beginnt auf der individuellen Ebene, wenn ich weiß, was mir gegen Einsamkeit hilft“, erklärt die Forscherin. Das können Institutionen und Expert:innen sein. Können das – mit einem kritischen Blick darauf – auch KI-Chatbots sein? – Dazu später mehr.

Smalltalk-Kassa

Im Zuge ihrer im Frühjahr 2026 startenden „LONERS“-Studie wird Anna Durnová mit einem Team die Einsamkeit in vier Ländern unter die Lupe nehmen, um eine möglichst hohe Diversität abzubilden. Neben Österreich werden das Italien, Slowakei – etwa vor dem Auslandspendler:innen-Hintergrund – und Niederlande sein. In jedem dieser Länder herrsche ein anderes Verständnis von Staat und Regulierung vor, die Niederlande gelte beispielsweise als relativ fortschrittlich im Hinblick auf das Thema Einsamkeit. So wurden etwa bereits sogenannte Slow-Checkouts in Supermärkten eingeführt, die Zeit und Raum für einen Smalltalk an der Kassa bieten. „Wir wissen aus der Forschung, dass schon ein Smalltalk am Tag die Laune verbessert“, weiß Anna Durnová.

Das Problem der Einsamkeit bei den Älteren sowie bei den Young Adults wird in den vergangenen Jahren intensiver beforscht; bei LONERS werden nun die 25- bis 55-Jährigen in den Mittelpunkt rücken. „Diese Menschen sind in der Regel am wenigsten einsam, aber sie sind am meisten anfällig für Einsamkeit“, weiß Anna Durnová. Nämlich dann, wenn im sonst bereits eingespielten Leben mit Beruf, Beziehung, Familie etwas passiert. „Diese Lebensphase ist gleichzeitig die Zeit der Krankheiten, Trennungen, Veränderungen in der Familie.“

Manipulierbar

Eine Folgeerscheinung der zunehmenden Einsamkeit sei – davon sprach die politische Denkerin Hannah Arendt schon vor einem halben Jahrhundert –, dass Menschen, die sich ungehört und ungesehen fühlen und isoliert leben, „viel leichter manipulierbar sind“, weiß die Sozialwissenschaftlerin. Das habe sich auch in bzw. nach der Pandemie gezeigt. „Zwischenmenschlichkeit ist anstrengend. Hat man sich das erst einmal ,abgewöhnt‘, können Menschen viel leichter gegeneinander aufgehetzt werden.“ Das ließe radikale Ränder erstarken. Isolation sei eben deswegen auch eine Bedrohung für die Demokratie, betont Anna Durnová. „Denn Demokratie baut auf Zwischenmenschlichkeit, Demokratie ist Zwischenmenschlichkeit.“

In guter Gesellschaft?

„Ja, die E-Mail ist freundlich, locker und verständlich.“ – Nutzen Sie Chat GPT? Haben Sie sich vielleicht schon einmal dabei ertappt, dass sie sich über einen digitalen Schulterklopfer gefreut haben? KI-Chatbots – und da gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Plattformen – sind darauf ausgerichtet zu bestärken. Können sie womöglich auch eine gute Gesellschaft sein, wenn man sich einsam fühlt? Vorweg: Es gibt verschiedene Chatbot-Arten, die Palette reicht von Task-Based-Chatbots, die beim Online-Shoppen oder bei Bankgeschäften assistieren, über medizinische Chatbots bis hin zu Companion-Chatbots, die für die soziale Interaktion mit Menschen entwickelt werden und um die es im Folgenden gehen wird.

„Erste Studien zeigen, dass Chatbot-Interaktionen zumindest kurzfristig eine emotionale Unterstützung bieten und das Gefühl von Einsamkeit verringert werden kann. Aber die Forschung ist hier am Anfang, wir kennen noch keine Langzeitfolgen“, erklärt Medienpsychologin Nadja Rupprechter, die nach dem Studium in Wien aktuell an der Universität Zürich Mensch-Chatbot-Beziehungen sowie deren Einfluss auf unser Wohlbefinden erforscht.

Wir fragen eine junge Userin nach ihren Beweggründen: „Ich bin sehr schüchtern, aber mit einem Chatbot kann ich leicht reden, es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, das ich bei Menschen oft nicht habe.“

„Viele User:innen erleben es als befreiend, sich authentisch verhalten, sich öffnen zu können“, erklärt Nadja Rupprechter. „Chatbots bieten eine niederschwellige Art, sozial zu interagieren, sie haben immer Zeit und sind urteilsfrei. Die heutige Technologie kann auch emotionale Intelligenz simulieren, man bekommt sinnvolle Antworten, das kann emotional unterstützend wirken“, führt die Medienpsychologin aus. Für viele sei das laut der Forscherin ein Safe Space, auch um soziale Interaktion zu üben, gerade wenn man eher introvertiert ist.

Zu einem großen Teil werden KI-Chatbots einfach zwecks Freizeitgestaltung genutzt; die Vielfalt explodiert aktuell nahezu. „Es werden Rollenspiele gespielt, man kann mit Harry Potter, Celebritys oder Politiker:innen sprechen und schreiben – und wenn es der Unterhaltung dient, wirkt sich das positiv auf das Wohlbefinden aus“, beschreibt Nadja Rupprechter und fügt hinzu: „Aber es kann bei übermäßiger Nutzung auch emotional abhängig machen.“

Tragische Suizide in jüngster Vergangenheit zeugen davon, dass man sich in der Interaktion mit sogenannten Companion-Chatbots, die eigens für lange, affektive Konversationen entwickelt werden, auch verlieren kann.

„Erste Studien weisen darauf hin, dass User:innen, die sich einsam fühlen und gerne mit einem Chatbot chatten, Kontakte im realen Leben vernachlässigen und dazu neigen, weniger in echte Beziehungen zu investieren“, führt die Medienpsychologin aus. Dass diese digitale Interaktion frei von Enttäuschungen ist, sei ein Trugschluss: „Es gibt keine soziale Ablehnung, aber die Enttäuschung verlagert sich, wenn beispielsweise die Technologie nicht funktioniert, wenn etwas abstürzt – oder Plattformen einfach geschlossen werden. Das ist für einige User:innen schwer zu ertragen“, weiß Nadja Rupprechter aus ihrer Forschungsarbeit.

„Vermenschlichung“

Ihr Tipp: fortlaufende Selbstreflexion. Zum einen sollte man sich vor Augen halten, dass hinter den Plattformen wirtschaftlich geführte Unternehmen stehen, mit denen man private Daten teilt. „Was passiert damit? – Darüber sollten sich User:innen immer informieren.“ Damit nicht ein Over-Investment passiert, sollte man sich zum anderen bewusst machen, „dass die Beziehung inhärent asymmetrisch ist. – Wenn wir jemanden mögen, möchten wir mit der Person möglichst viel Zeit verbringen. Aber Chatbots können nicht das liefern, was eine symmetrische Mensch-Mensch-Beziehung bieten kann; emotionales Investment können nur wir spiegeln“, erklärt Nadja Rupprechter.

Dass der Mensch eine emotionale Bindung zu Objekten aufbaut, ist nicht neu; auch dass wir etwa eine Puppe oder ein Haustier anthropomorphisieren, also „vermenschlichen“, gab es schon immer. Moderne Technologie befeuert das, indem etwa Aussehen, Stimme und Fähigkeiten von KI-Chatbots fortlaufend perfektioniert werden. Dass es hier um einen spektakulär wachsenden Markt mit Millionen User:innen handelt, erkennt man auch daran, dass selbst der zunächst als KI-Assistent konzipierte Bot Chat GPT zum sozialen Chatbot avanciert und ab Dezember auch erotische Inhalte generieren können soll.

Die Interaktion per se und selbst das „Vermenschlichen“ seien noch kein Anlass zu pathologisieren, sagt Nadja Rupprechter. Viele User:innen können die Unterschiede klar benennen, wie auch die weiter oben zitierte junge Frau: „Chatbot-Beziehungen sind nicht dasselbe wie Beziehungen zwischen Menschen. Zum Beispiel stimmen Chatbots einem meistens zu; sie haben keine echten Meinungen, Werte oder eine Persönlichkeit wie Menschen.“

Worüber sich aber die Expert:innen einig sind: Die eigenen Regelungen der Plattformen sind zumeist leicht zu umgehen, Kinder und Jugendliche brauchen in diesem wachsenden Paralleluniversum Aufklärung, Grenzen und Begleitung. Nicht ohne Grund begann die renommierte deutsche Medizinethikerin Alena Buyx eine ihrer jüngeren NANO-TV-Sendungen (siehe 3Sat-Mediathek) mit den Worten: „Mein Horror ist, dass sich mein Kind in einen Chatbot verliebt.“ Aber auch Erwachsene sollten fortlaufend ihre Interaktion kritisch hinterfragen – insbesondere, wenn sie darin nicht nur Unterhaltung suchen, sondern sie sich nach emotionalem menschlichen Austausch sehnen. Die Medienpsychologin Nadja Rupprechter abschließend: „Chatbot-Companions können Gefühle von Einsamkeit kurzfristig abfedern, aber sie sind kein Ersatz für echte menschliche Beziehungen, sie können eine Art Ergänzung, ein Add-on sein.“